聖徳太子は

- 中国皇帝 煬帝に出した手紙「日出ずる処の天子〜」

- 10人の話を同時に聞くことが出来た

- 十七条憲法

- 冠位十二階

- 法隆寺の建立した

などの功績から日本史の教科書にも登場し、旧日本紙幣の肖像画にもなっておりました。

が、

という説が今なお根強く存在しております。

それはなぜなのか?を主な4つの理由から見ていきたいと思います。

記事の中身をざっと見

聖徳太子をざっとおさらい

聖徳太子とは…

「厩戸王(厩戸皇子)」と目される人物で、飛鳥時代の政治家。

本名は「厩戸豊聡耳皇子」。

第31代用明天皇の皇子として誕生し、母は蘇我稲目の孫にあたる穴穂部間人皇女と目されている人物。

厩戸王は19歳で推古天皇の摂政となった以後「憲法十七条の制定」など数々の偉業を成し遂げたとの記録があり、その数々の功績が後世に

聖徳太子

として人々に称えられ、その名がいまに定着しています。

参照:Wikipedia

とされておりまが、厩戸王の実績に関しては疑問符が多く

ということが度々言われております。

聖徳太子は実在しなかった!4つの理由

理由1:肖像画自体が疑惑だらけ論

肖像画の疑惑:1後世の人が描いたイメージ画説

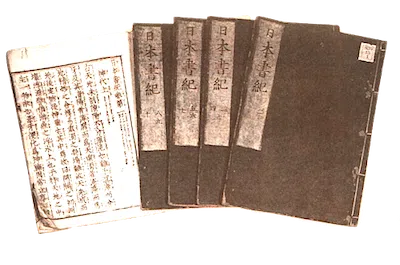

聖徳太子の肖像画とされている上記画像ですが、これは『日本書紀』に

として登場するのが最初になります。

が、聖徳太子が亡くなったのは622年頃と目されており、622年頃は飛鳥時代に当たります。

日本書紀が出来たのは722年頃とされているので、編纂時期を含めたとしても約100年のタイムラグがあることになります。

聖徳太子肖像の旧壱万円札

旧札の肖像画は

と歴史研究家の多くが指摘しており、併せて実際に肖像の人物が聖徳太子かどうかは全くの未確証となっております。

肖像画の疑惑:2持っている笏説

聖徳太子が手にしているものは「笏」と呼ばれ、

- 威厳を出す

- ちょっとしたメモ張代わり

- メモした内容をチェックする

ためのもので、

と今日の研究では目されております。

聖徳太子の時代には

との指摘もあり「聖徳太子は実在しなかった」を強くするひとつの要因となっております。

肖像画の疑惑:3冠、衣服が時代錯誤説

聖徳太子が肖像画で着ているちょっとゆったりめな服と冠は、どちらかというと『日本書紀』が編纂された700年代のトレンドのもので、

との疑問が持たれております。

肖像画の疑惑:4ひげは後から加筆説

肖像画を見た人によって印象や解釈の違いはあれど、

との指摘も言われています。

理由2:隋書との違い論

当時の中国で覇権を握っていた隋で書かれた史料によると

との記録がありますが、その時日本で会った王は男性だと記されております。

年代的、記述的に日本の王(天皇)は推古天皇と推察でき、推古天皇は女性です。

隋の記録が間違いなのか、日本の歴史自体が分かっていることと違うのか?

だと捉える向きがあります。

理由3:摂政という役職は飛鳥時代になかった論

『日本書紀』の記録によると、

と解釈出来る文面が多く残っており、これが日本史上最初の摂政の登場となります。

が、摂政という単語の出自や使われ方に時代錯誤を唱える学者も少なくありません。

理由4:厩戸王の能力論

出典:「厩戸王」

菊池容斎『前賢故実』

聖徳太子という言葉は後から付けられた尊称ですが、これは最大級の賛辞とも受け取れます。

- 冠位十二階の制定

- 憲法十七条の制定

- 国史編纂

- 遣隋使の派遣

- 三経義疏

- 法隆寺・四天王寺の建立

- 仏教興隆

など、とても素晴らしい実績を遺しているため尊称が冠されるのは自然な流れとも言えますが、上記の功績を

現実があります。

2022(令和4)年末時点

厩戸王は立場や官位的に政の中核を為す役職にいたことは確かなので、完全に否定は出来ません…が、どうも怪しい…。

し、そもそも

という疑問も歴史研究者の間では議論の的になっております。

とある考察では…

例えば、聖徳太子が後から創られた実在しない人物だったとして

という別の疑問も出てきます。

そもそも「聖徳太子」という単語が登場するのは本人が没した約100年後に書かれた『日本書紀』なことから、この『日本書紀』を編さんした人物で、何かしらの意図を持って都合よく書き加えられる立場にあった

との見方があります。

藤原不比等編纂「日本書紀」

厩戸王没後の100年間

厩戸王の死後、息子の山背大兄王が蘇我入鹿によって討たれたのをはじめ、

蘇我馬子

蘇我蝦夷

ら蘇我氏親子の台頭により、時代はどんどん移り変わることとなりました。

越権行為や傍若無人ぶりで権勢を誇った蘇我氏。

そんな蘇我氏を

中大兄皇子

後の天智天皇

藤原鎌足

藤原不比等の父

が討ち破ったクーデター大化の改新が起こり、そこから新たに始まる藤原家を中心としたドロドロの権力争いや

と考えられていた相次ぐ高貴人の不審死や天変地異。。

その中で薄れていく庶民の信仰心。

厩戸王が亡くなってからの約100年間で変わってしまった日本の混沌を、その時代を生き抜くための未来に光を灯すヒーロー的存在を藤原不比等は『日本書紀』に託したのかもしれません。

- 過去を学び、

- 規律を重んじ、

- 仏の教えを説き、

- 祟や怨霊の類を鎮める寺を建立し、

そんな大業を一手に執り行った英雄的人物が混沌の時代の前にいたんだ、ということを世間一般に知ってもらい、その恩恵にあやかり時代をまとめる力とし、後世にも遺す。

そのような何かしらの背中を押してくれるような力が必要だと考えたのかもしれません。

藤原不比等が『日本書紀』に込めた思い

藤原不比等 肖像

蘇我馬子

蘇我蝦夷

蘇我入鹿

という名前の字は

- 蝦夷は「毛人」が本来の字で「蝦夷」は野蛮人の俗称

- 馬子と入鹿で「馬鹿」

- 「入鹿」はくじらを指し、当時は暴君を指した俗称

とも解釈される俗称表記で

- 蘇我氏を貶め悪役にし、

- 大化の改新を正当化させ、

- (大化の改新が実際にあったかどうかは別として)蘇我氏によって変わってしまった時代以前の何かに光を求めた

そんな思いがもしかしたら藤原不比等にはあったのかも…との推察も展開されております。

備考

掲載内容に関して

当記事は2022年末までに分かっている史料等や諸記事を元に記載しております。

今後見つかるかもしれない史料等によっては、全く違う内容になる可能性がある旨ご了承くださいませ。

ダレトク雑学トリビア

ダレトク雑学トリビア