江戸幕府第15代将軍徳川慶喜に関して分かっている

を中心に記載しております。

知っていても特に何かが変わるわけではない…けど、いつかどこかで何かに役立つかもしれない息抜き専用雑学としてご認識いただければ幸いです。

記事の中身をざっと見

徳川慶喜の性格や特徴

文芸、武芸に精通

学がある

空気は読まない

自分主義だけど評判を割と気にする

家臣から嫌われる

慶喜様として一部には好かれる

あだ名豚一様

豚肉が好きな一橋様

手裏剣の腕は日本でもトップクラス

超多趣味

など

徳川慶喜の人物像を深掘り

江戸幕府の将軍になる前から将軍後見職として政務には積極的だった徳川慶喜。

結構我が強く

からか政敵も多く、家臣から不人気だった模様。

将軍就任時前から京都で朝廷とのやり取りに奔走していたため

唯一の御仁のため、大奥も未体験。

また、

ため女性からも人気は低かったご様子ながら、戊辰戦争後に静岡で隠棲する際には20人近くの側女がいたとかいないとか。

との呼び声もありますが、逆に

という意見も多く、

明治期以降の日本の礎を築いた重要人物のひとり

という部分では一致。

余生は

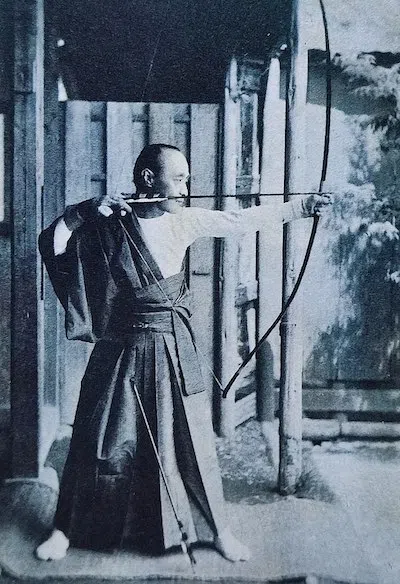

- 弓道

- 油絵

- カメラ

- 狩猟

- 打毬

- 碁

- 将棋

- 刺繍

- 自転車

- お菓子作り

などなど超多趣味。

しかもそのほとんどがプロ級の腕前だったそう。

中でも

とのお墨付き。

徳川慶喜の女性関係 色恋事情

お奥に無縁だった唯一の将軍

徳川慶喜は

ため、将軍となってからは江戸城に入っておりません。

そのため成人した歴代徳川将軍の中で、大奥に入らなかった唯一の将軍となっております。

が、大政奉還による将軍職の返上から戊辰戦争を経て政治からは離れ、静岡に隠棲することになった際には

そう。

実際に隠棲生活が始まるに辺り、側女を2人だけに絞ったそうで…。

ちょっと変わった隠棲生活

隠棲生活を始めるにあたり選んだ側女の2人は女同士で非常に仲が良く、産まれた子どももほぼ同数で、みんなで同じ家に住み

ご様子。

その甲斐あってか時代の流れか、歴代3位となる

10

11

の計21人と子沢山で、晩年は歴代の徳川将軍最長齢となる76歳までその生涯を全うしております。

徳川慶喜の性格や人柄が垣間見れるエピソード

嫌な奴か、天才肌か

幼少の頃の徳川慶喜

徳川慶喜がまだ幼名七郎麻呂を名乗っていた頃のこと。

えらく寝相が悪かった七郎麻呂(徳川慶喜)を気にかけた父・徳川斉昭がある時、

と、スパルタ的に寝相の改善をさせようと画策。

いざ七郎麻呂(徳川慶喜)が床に就くと、侍女たちが七郎麻呂の枕の両隣に本当にカミソリを置きました。

それを見ていた七郎麻呂は

と一言。

幼少の頃から何かと人の心の裏を読んだり、ちょっと高を括った態度をとることが多かったそう。

この一言を聞いた父・徳川斉昭は、

として、

と褒め称えたそう。

勝海舟、大激怒

勝海舟

長州征伐の真っ最中だったタイミングで将軍職に就いた徳川慶喜。

将軍になる前から

と自ら先頭に立っており、将軍職を継いでもその立場を推し進めておりました。

が、長州藩士高杉晋作らの抵抗もあり、一度敗戦するとあえなく態度を急軟化。

そこで休戦を持ち込もうと交渉役として長州に送り込まれたのが勝海舟でした。

勝は奔走しながら何とか長州をなだめることに成功するも、この時同時に徳川慶喜は裏で朝廷を取り込み

を発する展開に。

憤っていた長州を何とか説き伏せた勝の努力が全くの水の泡だったばかりでなく、単なる時間稼ぎとして使われたことに勝は憤るも、この時はどうにか耐え忍びます。

時は少し流れ鳥羽・伏見の戦いの時。

家臣たちに徳川慶喜自ら戦えと命じながら、自身は重臣数人を騙すかたちで引き連れ戦場を後にし、こっそり軍艦で江戸に脱出。

戦場では将軍不在も響き、結果は幕府軍の敗北。

敗戦が分かっていた徳川慶喜は、脱出時に乗っていた軍艦が江戸に着く場所に勝海舟を呼びつけ、全く悪びれる様子もなく再び勝に尻拭いを丸投げ。

さすがにこの時は

と徳川慶喜に対してブチ切れ。

しかし徳川慶喜は、

風のきょとんとした様子だったそう。

臆病者か、先見の明あるリーダーか

船で脱出し軍艦に乗り込む徳川慶喜

出典:『十五代徳川慶喜公』

現在の京都付近で起こった鳥羽・伏見の戦いでは、家臣たちに

と徳川慶喜自ら鼓舞するものの、その夜には重臣何人かを騙すかたちで引き連れ戦場を後にし、江戸城へ向かってしまったことで幕府軍は大打撃を被ることに。

先の長州征伐でも自身の発言とは裏腹な行動で身を翻していることもあり、

とする見方と、大政奉還や江戸城無血開城を実現させたのは

だとする見方の両極端に分かれがち。

坂本龍馬

渋沢栄一

などは後者。

日本橋の揮毫文字

現在も東京都中央区に掛かる日本橋。

その橋柱銘板の揮毫文字は徳川慶喜の直筆となっております。

徳川慶喜直筆の「日本橋」の文字

以前は木造だった日本橋が1911(明治44)年に現在の石橋へ建て替えられる際に、時の尾崎行雄東京市長が

いわば東京の一番の恩人にこそ揮毫を願うべきである。

との強い敬愛の念から徳川慶喜に依頼。

尾崎行雄も徳川慶喜に対する考え方は坂本龍馬や渋沢栄一と同じでした。

余談

現在でも見られる日本橋の揮毫文字は二代目で、初代は東京都墨田区にある向島百花園に石像として保存されております。

向島百花園内にある石像

尾崎行雄に依頼され、徳川慶喜が書した「日本橋」の文字は、当時割と大きな話題となり橋の揮毫になる前に新聞に掲載されました。

すると、

といくつかの抗議が。

この時徳川慶喜が書いた文字は、

日夲橋

の旧字体でした。

向島百花園内にある石像の「夲」

抗議を聞いた徳川慶喜は、

と書き換えたものが現在の日本橋の揮毫となっております。

ただ、お蔵入りになるはずだった「日夲橋」の文字が、なぜ石柱となり、なぜ向島百花園に残っているのかは謎。

超多趣味な余生

静岡での隠棲生活時には趣味を楽しみ、ご近所づきあいもよかったことなどからケイキ様と親しまれていたご様子。

そんな徳川慶喜の趣味の数々の一端をご紹介。

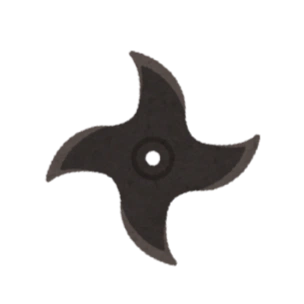

徳川慶喜の趣味:手裏剣

徳川慶喜も使ったとされる同型の手裏剣

日本でも

だったとされる徳川慶喜の手裏剣術。

流派は

の知新流手裏剣で、手裏剣は角型のものを使用していたそう。

徳川慶喜の趣味:カ

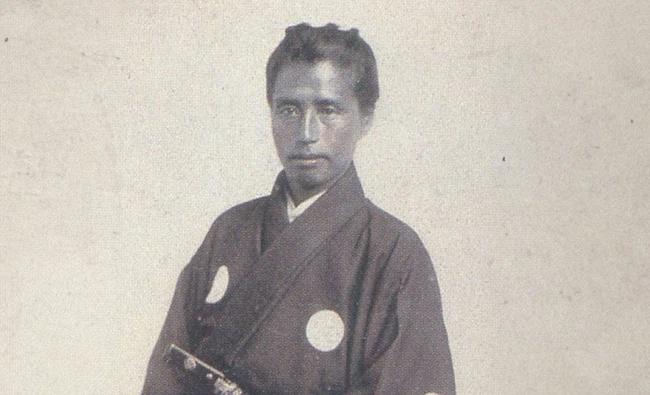

徳川慶喜撮影とされる写真

趣味としてカメラを楽しみつつ、コンクールに何度か応募するも落選ばかりだったとか…。

下は写真撮影をしている徳川慶喜の様子を撮ったもの。

徳川昭武撮影

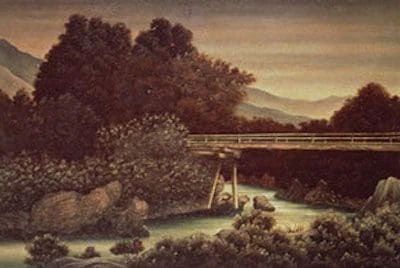

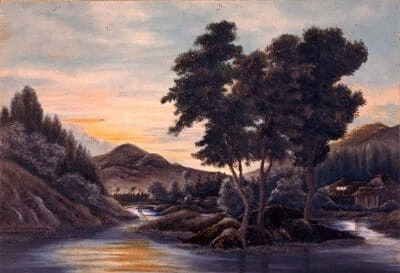

徳川慶喜の趣味:油絵

これらは全て徳川慶喜が描いた絵。

他にもある趣味の数々

自転車に乗る徳川慶喜

狩りをする徳川慶喜

弓道をする徳川慶喜

上記写真以外にもまだまだ趣味の多かった徳川慶喜。

将軍職を退いた後、一時政界に戻るも余生は趣味を楽しんでいたご様子。

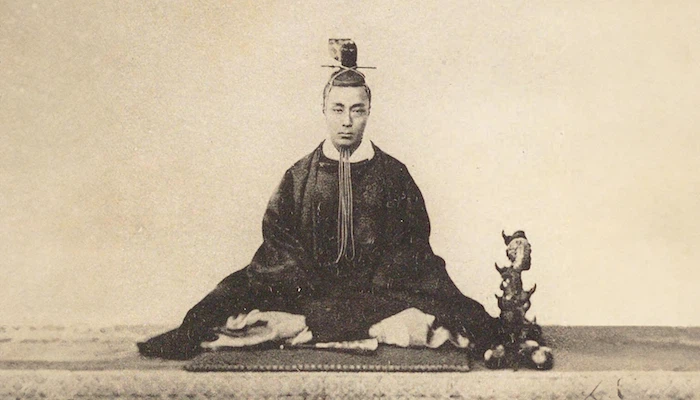

晩年とされる徳川慶喜の写真

将軍という過大なプレッシャーから離れたためか時代の流れか、はたまた、

からか、享年76歳は歴代の徳川将軍家の中で最も長くその生涯を生きた人となりました。

徳川慶喜の雑学的プロフィール

徳川慶喜 肖像

人物

- 生誕

- 1837年10月28日

- 旧暦:天保8年9月29日

- 星座

- さそり座

- 身長

- 約153〜156cm

江戸時代の平均身長

155〜160cm

家系

- 氏族

- 水戸徳川家

- 幼名

- 七郎麻呂

- 父親

- 徳川斉昭

- の七男

- 母親

- 有栖川宮織仁親王娘

将軍期間

- 就任時齢

- 29歳

- 在任期間

- 1867年〜1868年

- 慶応2年12月5日〜

慶応3年12月9日 - 在任年数

- 約1年

- 歴代順位

- 15位

- 徳川将軍家 在任期間ランキング

奥方

- 奥方数

- 4人

- 正室:1人

- 側室:3人

- 一節には20人くらいとも

- 歴代奥方数

- 9位

- 徳川将軍家 奥方数ランキング

子ども

- 子宝数

- 21人

- 男子:10人

- 女子:11人

- 歴代子宝数

- 3位

- 徳川将軍家 子宝数ランキング

晩年

- 享年

- 76歳

- 死因

- 肺炎

- 歴代長寿ランク

- 1位

- 徳川将軍家 長寿ランキング

江戸時代の平均寿命

45〜50歳

徳川慶喜将軍期の主な世情

徳川慶喜将軍期の主な施策

江戸幕府 最後の将軍

慶応の改革

二条城にて

大政奉還を奏上

将軍として江戸城に入っていない唯一の将軍

など

国内の主な出来事

倒幕の密勅1867(慶応3)年

民衆による

ええじゃないか騒動1867(慶応3)年頃

明治天皇が御即位1868(明治元)年

王政復古の大号令1868(明治元)年

戊辰戦争が勃発1868(明治元)年〜

明治維新のはじまり1868(明治元)年〜

など

徳川慶喜将軍期の世界情勢

アメリカがロシアからアラスカの土地を買収1867(慶応3)年

A・ノーベル氏が

ダイナマイトを発明1867(慶応3)年

マルクス著

資本論が刊行1867(慶応3)年

など

徳川慶喜の先代将軍

当記事の参照や備考

一部個別に記載

掲載内容に関して

年代や星座等は基本的に新暦換算で記載しております。

年数や年齢は代による暦の違いや数え年の違いから、出典により±1〜3年の誤差がある場合もございます。

掲載画像はあくまで参考イメージとしてご覧くださいませ。

当記事は2022年末までに分かっている史料等や諸記事を元に記載しております。

今後見つかるかもしれない史料等によっては、全く違う内容になる可能性がある旨ご了承くださいませ。

参考文献など

※ 以下順不同敬称略

- 『徳川将軍列伝』著:北島正元版:秋田書店,1989/12/1

- 『徳川将軍家十五代のカルテ』著:篠田達明版:新潮新書,2005/5/16

- 『徳川十五代史』著:内藤耻叟版:新人物往来社,1985/11/1

- 『徳川名君名臣言行録』著:岡谷繁実、安藤英男版:新人物往来社,1981/1/1

- 『将軍の私生活』著:三田村鳶魚版:グーテンベルク21,2016/1/15

- 『骨は語る 徳川将軍・大名家の人びと』著:鈴木尚版:東京大学出版会,1985/12/1

- 『徳川将軍家墓碑総覧』著:秋元茂陽版:星雲社,2008/1/10

- 『徳川慶喜公伝』著:渋沢栄一版:東洋文庫,1989/2/1

- 『最後の将軍』著:司馬遼太郎版:文春文庫,1997/7/10

- 『氷川清話』著:勝海舟編:江藤淳版:角川文庫,2000/12/8

- 『将軍・殿様が撮った幕末明治』版:新人物往来社,1996/4/1

- 『徳川慶喜家の子ども部屋』著:榊原喜佐子版:角川文庫,1996/11/1

- 『徳川慶喜家にようこそ』著:徳川慶朝版:文春文庫,1997/10/1

- 『日本橋トリビア』版:日本橋菓房株式会社引:https://www.nihonbashi-kabou.co.jp/

など他諸冊

徳川将軍家のご参考までに

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール 徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール

徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール 徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました

徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました 徳川将軍家 歴代在任期間ランキング

徳川将軍家 歴代在任期間ランキング 徳川将軍家 歴代奥方数ランキング

徳川将軍家 歴代奥方数ランキング 徳川将軍家 歴代子宝数ランキング

徳川将軍家 歴代子宝数ランキング 徳川将軍家 歴代長生きランキング

徳川将軍家 歴代長生きランキング ダレトク雑学トリビア

ダレトク雑学トリビア

毛筆で言葉や文章を書くこと。

毛筆で書かれた格言や看板の文字を指す場合もあります。