江戸幕府第5代将軍 徳川綱吉に関して分かってる

を中心に記載しております。

知っていても特に何かが変わるわけではない…けど、いつかどこかで何かに役立つかもしれない息抜き専用雑学としてご認識いただければ幸いです。

記事の中身をざっと見

徳川家綱の性格や特徴

あだ名犬公方

幼少期より聡明

相当な勉強家

(宗派問わず)宗教大好き

儒教の教えに大共感

戦、争いごと嫌い

根は実直

頑固

有言実行タイプ

ちょっと偏屈で癇癪持ち

説明下手

他人の気持ちを推し量れない

身長コンプレックス

能が大好きで芸術にも明るかった

女性関係、男性関係も明るかった

など

徳川綱吉の人物像を深掘り

身長が130cmに満たず、相当な身長コンプレックスがあったとされる徳川綱吉。

部類の勉強好きで、

- 政治

- 経済

- 文化

- 宗教

など多方面に精通し学者級の博識だったとされております。

が故か、自分の考えに固執する傾向があり結構意固地な面も。

加えていろんなことを自分の頭の中で完結してしまい、説明下手も相まって誤解を招くこと多数。

時代劇ドラマ水戸黄門のモデルとなった徳川光圀とは仲が悪く、光圀が編纂した歴史書

の中で徳川綱吉は結構ボロカスにこき下ろされています。

また日本史史上最大の悪法の常連となっている

を発したことなどから、徳川家公式記録の徳川実紀までも

的な書かれ方をされており、その影響もあってか割りと悪評高い将軍とされております。

が、近年の研究では

と見る歴史家は多め。

実際に将軍就任初期は天和の治と称されるほど庶民第一の政策を展開し、割と庶民からも慕われていたご様子。

ですが、徳川綱吉が理想とする基準での成果がなかなか出ず

- 人の気持ちに寄り添うことに不得手

- 頑固な性格

- 自身の思いを説明するのが下手

だったこともあり、何かと誤解されるごとに策に固執していき徐々に不人気になっていったのも確か。

また、徳川綱吉自身は

など結構お硬い政策を展開していたのとは反面、色恋模様はざっくばらんで緩くすこぶるオープンだった模様。

徳川綱吉の女性関係 色恋事情

経験人数は男女合わせて130人以上

父・徳川家光が30代半ばまで男色一辺倒だったのに対し、徳川綱吉の場合ははじめから男女どちらもお好きだったご様子。

相手が女性の場合、女中はもちろん家臣の娘や結婚したての新妻でも気に入った女性なら見境なく手を出し、

のが綱吉流。

男の場合は美少年好きで、家臣に引き立てたり江戸城内に住まわせたりと、なかなかのご熱心ぶりでした。

そんな徳川綱吉の色恋事情エピソードを2つほど。

ちょっと変わった?嗜好の御仁

ちょっと変わったプレイ?がお好みだった徳川綱吉は

- 家臣の妻に手を出す

- 家臣の妻とその妻の母まで含めて同時に相手させる

- 所構わず女中複数人と同時にことに至る

など、シチュエーションや複数人での行為がお好みだった模様。

男性版「大奥」をつくる

芸事にも詳しかった徳川綱吉は、自分のお気に入りの歌舞伎役者や小姓たちを江戸城内に住まわせ

と称して大部屋を新設。

新設した大部屋に大勢の美少年たちを囲っていたそう。

時には10人近くの男たちと1日中部屋に籠もり、文字通り精を出していたご様子。

割と複数人でのお戯れを好んでいた傾向があり、綱吉と関係を持った相手は男女合わせて

だったとも目されております。

小ネタ

柳沢吉保

柳沢吉保 肖像画

柳沢吉保 肖像画

徳川綱吉の側近として活躍する柳沢吉保は、館林時代から文字通りいろんな寵愛を受けた人物。

徳川綱吉の特にお気に入りだったようで、柳沢吉保自身は

など異例中の異例となる出世を遂げております。

徳川綱吉の性格や人柄が垣間見れるエピソード

武芸に全く興味なし

徳川綱吉がまだ将軍になる前のこと。

ある日、長兄であり時の第4代将軍・徳川家綱から

と綱重(次兄)と綱吉それぞれに馬が贈られました。

綱重は馬術の鍛錬に励むも、徳川綱吉は馬の絵を描いてばかりで馬術には一向に興味を示さなかったそう。

馬術よりも

- 絵を描くこと

- 馬の走り方

- 馬が速く走る脚の動かし方

といった方に関心がおありだったご様子。

七五三を広めたきっかけ

今日でも行われている七五三は元々貴族の中だけの慣例行事でした。

その七五三が一般に広がったのは、徳川綱吉が

のがきっかけとされており、その様子を知った民衆が真似て全国的に広まっていくこととなりました。

このことは徳川綱吉が

- 子を大事に想っていたこと

- 一般市民から(最初の方は)割と慕われていたこと

が伺えるエピソードとされております。

儒学が大好き

子を大事に想っていた徳川綱吉。

この考えは儒学の教えからくるところが多く、将軍として

と考え、施政執り行っていたと目されております。

古代中国の儒家思想を基本にした学問。

孔子の唱えた倫理政治規範を体系化したもので、

- 忠義

- 主人に対して

- 孝行

- 親に対して

- 仁

- 人に対する優しさ

- 礼節

- 秩序を重んじる心

などを説いた四書五経としてまとめられる経典などを学び活かす教え。

江戸時代には

そんな徳川綱吉が思い描いていた理想の一旦が垣間見れる史料が残っています。

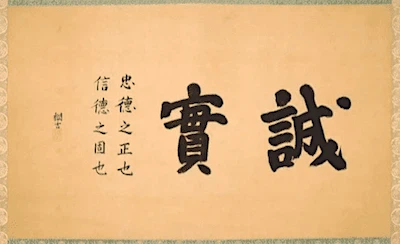

徳川綱吉の理想:誠実

徳川綱吉が自ら書き柳沢吉保に贈ったとされる書で、

誠實

(=誠実)と書かれております。

また、添えられた文も含めてこの書には

人が「まこと」(誠・実)の2字を絶えず思っていれば、それに基づいて自然と国は永く栄えていく

との考えが込められております。

庶民を含めて

だと解釈されております。

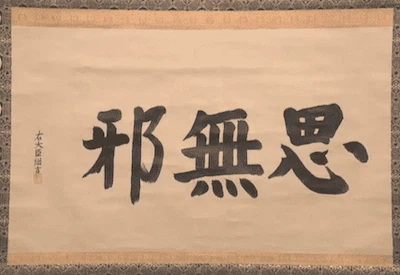

徳川綱吉の理想:思無邪

徳川綱吉が晩年に書いたとされる自筆の書。

思い邪無し

と読み、

(政治を行う)人間に邪念があってはならない

との考えを書き記したもので、将軍職にあった徳川綱吉が

だとされております。

気難しい性格?

そんな自らの理想とする社会造りを目指していた徳川綱吉ですが、結構気難しい?一面も。

徳川綱吉が将軍に就任して1年が経った頃のこと。

将軍就任1周年は先代将軍であり兄でもあった徳川家綱の1周忌でもあり、綱吉自身は兄の1周忌法要を

と考えていたそう。

いざ法要のため上野・寛永寺に向かう道中、いきなり諸々を金で飾り派手な衣装で強烈な香を焚いて綱吉を出迎える団体が登場。

将軍就任1周期を通例的に華やかに祝おうとしたとある豪商の心遣いであり、徳川綱吉自身の

- 法要は厳かに執り行いたい

- 華美な振る舞いは控えるように

といった思いは通達していなかったため、当然ながら豪商は知る由もなかったもののこの派手な演出に綱吉は大激怒。

豪商の私財を没収して江戸から追放してしまうことに…。

こうした自分の意図を伝えないのに他人の言動を怒る振る舞いは

そう。

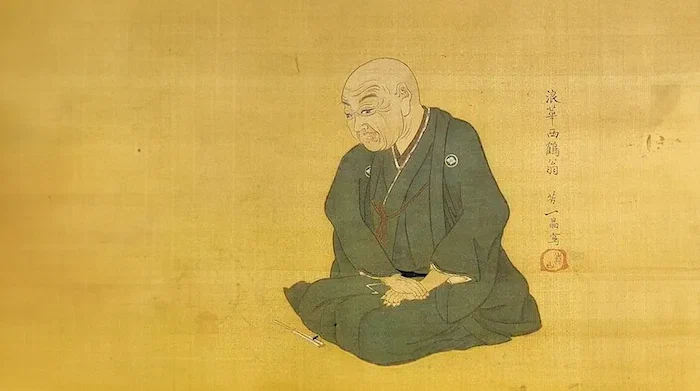

徳川綱吉は無能な暗君か?本人の考えと思い

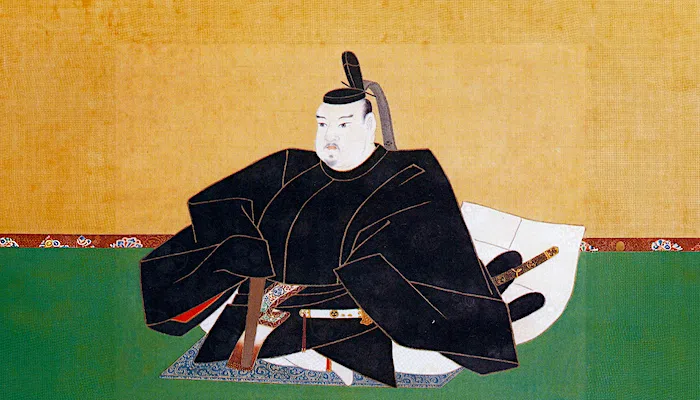

徳川綱吉 肖像

犬公方と揶揄されたり、徳川家公式記録である『徳川実紀』にも

的な表記があったりして割と評判の宜しくない徳川綱吉。

ただ、将軍就任当初は後に元和の治と称されるほどの善政を行っておりました。

そんな良い面?を徳川綱吉の考えやエピソードなどと合わせていくつかご紹介。

とにかく人が大事

幼少期から勉強熱心で広く深い政治的見識を持っていたとされる徳川綱吉。

中でも

と説く儒学の教えの中に自分の理想を見出していたご様子。

それまでは単に

- 年貢負担者

- 労働人足

として軽んじて捉えられがちだった庶民を、

との通達を発し民は国の礎として施政を行うべく変革を行っております。

悪は滅すべし

当時、幕府の目の行き届かないところで庶民から厳しい年貢などを強要し悪代官と呼ばれるような、立場を利用し自身の私腹を肥やしていた者が多くおりました。

とする儒学の教えに反した悪代官たちを徳川綱吉自ら根絶しております。

- 名家の出の者だろうが、

- 数万石の大名だろうが、

- 同じ徳川家の身内であっても、

一切関係なく徹底した処罰を断行。

こうした徹底した断行は、

と見る向きも加味され、この時の綱吉は庶民からも結構な人気者になっております。

徹底した無駄の排除

悪代官の根絶を継続する一方で、徳川将軍家に関する数々の経費削減も断行。

- 籠や船などの簡素化、廃棄維持費削減

- 将軍家先祖参拝の廃止経費削減

- 鷹狩の廃止周辺準備等の人足負担軽減

などなども行っております。

これらの削減は

したことにもなりました。

「我が道行くよ」宣言

徳川綱吉にとって儒学の教えが基本であり、それまでの悪しき慣習と感じたものは次々と撤廃・廃止していくも、そのあまりの断行ぶりに周りの家臣たちは度々冷や汗をかくことに。

ある時家臣が徳川綱吉に断行具合を抑えるように提言したところ、

よってこれまでの将軍の先例に従うつもりはない。

と一蹴。

自分が理想とする政治実現のためには過去の先例等に縛られず、すべきことをすると宣言しました。

先代将軍が実父ではないこと。

徳川綱吉にとって先代将軍・家綱は実兄であり、実父は第3大将軍の徳川家光でした。

ため、徳川家綱に子がなく家綱の死後に徳川綱吉が急遽家綱の養子となって将軍職に就いた経緯のことを指しております。

こうしたことが庶民からも非常に好意的に受け止められ、徳川綱吉自身就任当初は

として大いに期待されておりました。

自分が好きなものを強要?するクセが…

ただ、徳川綱吉には

そうで…。

能が大好きだった徳川綱吉は、家臣へのご褒美として

- 自ら能を舞う

- (家臣へのご褒美なのに)家臣にも能を強引に演じさる

ことが度々あり、家臣はさほど褒美と捉えていなかったそう。

また、傾倒していた儒学に関しては

- 儒学の本を家臣全員に携帯させる

- 年始の仕事始めを儒学の講義に変更する

- 家臣の給与を綱吉自ら読み聞かせる儒学の講義に変更する

などちょっと変わった?思考の持ち主だったご様子。

生類憐れみの令

そんな考え方の持ち主でもある徳川綱吉が発したのが

生類憐れみの令

でした。

当時はまだ武士の権力的なものが庶民間では強く、

- 切捨御免≒ 無礼討ち

- 武士に認められていた人斬りの特権

- 試し斬り

- 新刀や研いだ刀の切れ味を人で試す行為

が広く蔓延しており、何の罪のない庶民が平気で命を落とすことがまかり通っていた時代でした。

また、生活苦や面倒苦などから

- 捨て子

- 生まれたばかりの赤子を寺や野外に置き去りにする行為

- 捨て老人

- 生まれたばかりの赤子を寺や野外に置き去りにする行為

- 捨て病人

- 病などで動けなくなった者を山や野外に置き去りにする行為

なども当たり前のように多かった時代。。

そんな世の中を変えるべく、儒学の教えに習って

命を大事にしない行為はもってのほかだ!

と出されたのが本来の生類憐れみの令の意義で、いわば社会福祉政策の先駆けとも言える法でした。

生類憐れみの令を発した狙いは

ことにありましたが、そのやり方がいきなり厳し過ぎたのが残念な部分であり…。

厳しすぎた?生類憐れみの令

将軍就任当初から断行していた武家や大名の統制がある程度の成果を出していたことも手伝ってか、同じ感じで庶民の意識改革を断行しようとした徳川綱吉。

本来は人の命を大事にするといういわば慈悲の意識を庶民に持たせることが目的だったにもかかわらず、生類憐れみの令ではいきなり

- 豪華な服や家の禁止

- 肉食の禁止

- 飲酒制限

- 食べるものの管理

など庶民の生活までにも介入して厳しく統制していくことになりました。

法令を発した綱吉自身の

- 意図や経緯説明が曖昧

- 説明があっても抽象的すぎて策だけを施した

ことなどから当然?成果はほとんど上がらず…。

成果の上がらないことが綱吉を苛立たせていき、その苛立ちから次々と規制を増やしてはより厳しく管理していくという悪循環に陥る羽目になりました。

生類憐れみの令の内容と経緯

生類憐れみの令

徳川綱吉主導の下、約24年間で130回以上も改編され続けた法令の総称。

基本的には

人を含む命あるものを大事にしよう

という法律でしたが、その範囲が

- 犬

- 猫

- 鳥

- 馬

- 虫

- 魚

など広く、内容も

- どんな小さな虫でも殺生したら罰則

- 生き物が食べ物や水を欲してるのに与えなかったら罰則

- 犬や猫のケンカを見かけたら触れずに仲裁すること

- もし仲裁しようと触れたら罰則

などなどうるさい感じに次々とこと細かい取り決めがどんどんに増えていきました。

ちょっと視点を変えれば動物愛護の精神とも言えますが、成果が出ないことで次々と規制を追加し、

- 奉行所による町人取締の強化

- 動物をいじめてた者を見つけ通報したら賞金

といった本来の目的からは逸れた内容もふえていくこととなりました。

また、お触れに反する者に対して

- 切腹

- 打首

- 流罪

- 領地没収

などの罰則が実際に行われていたこともあって

- 監視社会

- 恐怖政治

といった側面が目立ち始め、その方針や政策は庶民には到底受け入れがたいものとなっていきました。

加えて、当時特に数が多かった犬に関しては

- 犬専用の広大な施設を建設

- 東京ドーム20個分相当の広さ

- 貧しい庶民よりも豪華な食事を与える

- 管理費は庶民の年貢から

など本末転倒な施策が繰り返されていくこととなりました…。

庶民の不満は当然積もっていき、徳川綱吉自身も戌年だったことから

- お犬さま

- 征夷「犬」将軍

- 犬公方

などと当時から揶揄されております。

このような経緯もあり諸説ある天下の悪法として真っ先に挙がるのが生類憐れみの令となっております…。

生類憐れみの令の功績?

井原西鶴 肖像

何かと悪法名高い生類憐れみの令ではありますが、実際にこの法令が出たことで当時の世相が良く変わったと分かるエピソードをひとつ。

- 浮世草子

- 人形浄瑠璃作家

- 俳諧師

として活躍した井原西鶴が、生類憐れみの令前の1682年に出した

の中で、

という描写が当たり前のように描かれており、当時のご時世的に

- 子捨てが多かったこと

- 子どもを捨てることに対して罪の意識が低かったこと

が伺えます。

が、それから約10年後、最初の生類憐れみの令が出されて約6年後に当たる1692年に同氏が出した

では、

という描写があり、子捨てに対する認識が変わっていることが伺えます。

とは言え、庶民の意識がより良く変わり始めていたことと、庶民の綱吉に対する評価はまた別のお話で…。

徳川綱吉に対する当時の評判

赤穂事件

歌川国芳:誠忠義士聞書之内 討入本望之図

元禄14年3月14日、江戸城松の廊下で浅野内匠頭が吉良上野介を斬りつけるという刃傷事件が発生。

新暦1701年4月21日

この時徳川綱吉は、江戸城内にて朝廷の高貴公家を接待しており、事件を知るや否や浅野内匠頭を切腹に処しました。

その後、浅野内匠頭に仕えていた家臣たち47人が亡き主君の仇を討つべく吉良邸へ押入り、吉良上野介を殺害。

これを綱吉が知ると、討ち入りをした浅野家家臣47人全員に対して再び切腹命令を出しました。

時代劇にもよく取り上げられる忠臣蔵です。

徳川綱吉としては自身の作った社会的ルールに則り当然の処罰を降すものの、この一連の騒動が庶民の間に広まると

と徳川綱吉の決定に猛反発。

こととなりました。

相次いだ天変地異

徳川綱吉治世の晩年、日本全国で火事や地震などの天変地異が相次で発生。

分かっているだけでも

- 元禄大地震関東1703(元禄16)年

- 宝永の巨大地震東海1703(元禄16)年

- 富士山噴火東海1707(宝永4)年

- 宝永の大火京都1708(宝永5)年

など立て続けに大災害が起こっており、被害も尋常ではありませんでした…。

徳川綱吉自身はこれらの災害に対して率先して被災者の救済支援を行うも、当時はまだ地震や噴火の原因が科学的にも解明されてない時代、

とする考えや信仰が根強く、綱吉に対する庶民たちの評価も

と地に落ちることになりました…。

徳川綱吉に対する人物評価

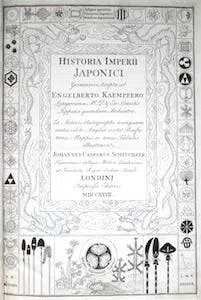

ケンペル著『日本誌』には…

ケンペル著『日本誌』

ドイツ人医師で『日本誌』を著し欧州に当時の日本という国を伝えたケンペル氏は、実際に綱吉に謁見したときの様子を

と評しております。

父・徳川家光は…

徳川家光 肖像

幼少期より勉強熱心で、徳川家光の6人いる子どもの中でも抜きに出て聡明だったとされる徳川綱吉。

そんな綱吉を見て父・徳川家光は

ただ、その才能に任せて自分の思いの通りに行動してたら、思いのほか災いを引き起こすかもしれない…

と懸念していたそう。

図らずもその懸念は歴史的に見ても的中してしまうことになりました。。

徳川綱吉の雑学的プロフィール

徳川綱吉 肖像

人物

- 生誕

- 1646年2月23日

- 旧暦:正保3年1月8日

- 星座

- うお座

- 身長

- 124cm?

江戸時代の平均身長

155〜160cm

家系

- 血筋

- 徳川将軍家

- 館林徳川家

- 幼名

- 徳松

- 父親

- 徳川家光

- の四男

- 母親

- 玉

- 後の桂昌院

将軍期間

- 就任時齢

- 35歳

- 在任期間

- 1680年〜1709年

- 延宝8年8月23日〜

宝永6年1月10日 - 在任年数

- 約28年5ヶ月

- 歴代順位

- 4位

- 徳川将軍家 在任期間ランキング

奥方

- 奥方数

- 4人

- 正室:1人

- 側室:3人

- 歴代奥方数

- 8位

- 徳川将軍家 奥方数ランキング

子ども

- 子宝数

- 2人

- 男子:1人

- 女子:1人

- 歴代子宝数

- 11位

- 徳川将軍家 子宝数ランキング

晩年

- 享年

- 62歳

- 死因

- 麻疹または窒息死説

- 歴代長寿ランク

- 5位

- 徳川将軍家 長寿ランキング

江戸時代の平均寿命

45〜50歳

徳川綱吉将軍期の主な世情

徳川家光将軍期の主な施策

忠義、礼儀を主とした法整備の強化

庶民第一主義の

天和の治を推進初期

生類憐れみの令による犬公方後期

など

国内の主な出来事

元禄文化期

赤穂浪士事件忠臣蔵1701(元禄14)年

元禄小判の発行貨幣の改鋳

松尾芭蕉による

奥の細道が刊行1702(元禄15)年

富士山大噴火他、天変地異が多発1707(宝永4)年〜

など

徳川綱吉将軍期の世界情勢

フランスに

ヴェルサイユ宮殿が完成1682(天和2)年

アイザック・ニュートン氏が万有引力を記した

プリンキピアを発表1687(貞享4)年

など

徳川綱吉の次代将軍、先代将軍

当記事の参照や備考

一部個別に記載

掲載内容に関して

年代や星座等は基本的に新暦換算で記載しております。

年数や年齢は代による暦の違いや数え年の違いから、出典により±1〜3年の誤差がある場合もございます。

掲載画像はあくまで参考イメージとしてご覧くださいませ。

当記事は2022年末までに分かっている史料等や諸記事を元に記載しております。

今後見つかるかもしれない史料等によっては、全く違う内容になる可能性がある旨ご了承くださいませ。

参考文献など

※ 以下順不同

- 『徳川将軍列伝』著:北島正元版:秋田書店,1989/12/1

- 『徳川将軍家十五代のカルテ』著:篠田達明版:新潮新書,2005/5/16

- 『徳川十五代史』著:内藤耻叟版:新人物往来社,1985/11/1

- 『徳川名君名臣言行録』著:岡谷繁実、安藤英男版:新人物往来社,1981/1/1

- 『将軍の私生活』著:三田村鳶魚版:グーテンベルク21,2016/1/15

- 『骨は語る 徳川将軍・大名家の人びと』著:鈴木尚版:東京大学出版会,1985/12/1

- 『徳川将軍家墓碑総覧』著:秋元茂陽版:星雲社,2008/1/10

- 『犬と鷹の江戸時代 “犬公方”綱吉と“鷹将軍”吉宗』著:根崎光男蔵:吉川弘文館,2016/3/18

- 『生類憐みの世界』著:根崎光男版:同成社,2006/4/1

- 『徳川綱吉と元禄時代』著:桑田忠親版:秋田書店,1975/2/1

- 『黄門さまと犬公方』著:山室恭子版:文藝春秋,1998/10/1

- 『徳川綱吉 犬を愛護した江戸幕府五代将軍』著:福田千鶴版:山川出版社,2010/7/1

などなど他諸冊

徳川将軍家のご参考までに

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール 徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール

徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール 徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました

徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました 徳川将軍家 歴代在任期間ランキング

徳川将軍家 歴代在任期間ランキング 徳川将軍家 歴代奥方数ランキング

徳川将軍家 歴代奥方数ランキング 徳川将軍家 歴代子宝数ランキング

徳川将軍家 歴代子宝数ランキング 徳川将軍家 歴代長生きランキング

徳川将軍家 歴代長生きランキング ダレトク雑学トリビア

ダレトク雑学トリビア

将軍の側に仕え、将軍と老中との間を取り次ぐ役目を担った幕臣。

どんな意見も側用人を挟み、ある種自分の意思が反映させやすくできる

ことから各方面に忖度されるため、実質的権力No.2

だったと見る向きもあります。