江戸幕府第8代将軍 徳川吉宗に関して分かっている

を中心に記載しております。

知っていても特に何かが変わるわけではない…けど、いつかどこかで何かに役立つかもしれない息抜き専用雑学としてご認識いただければ幸いです。

記事の中身をざっと見

徳川吉宗の性格や特徴

時代劇ドラマ暴れん坊将軍のモデル

名君の誉れ高い

中興の祖と称されれる御仁

通称:米将軍

勤勉家

切れ者

好奇心旺盛でアグレッシブ

自己プロディース力が高い

有言実行タイプ

武芸に優れる

芸事にも優れる

新しいもの好き

絵画好き

若い頃は女性に手が早い

将軍前期

庶民からの期待大

将軍後期

庶民からはあまり人気ない

紀州藩主、将軍就任までの経緯に陰謀説あり

など

徳川吉宗の人物像を深掘り

困窮していた幕府の財政を立て直し、文治政治で広がった幕藩体制の矛盾や歪みを整えた手腕から、

と見る歴史家も多く、

- 幕府財政の立て直し

- 内政の刷新

- 公共事業や公共施設の開放

- 初となる御三家出身将軍

- 以後の将軍が15代徳川慶喜を除き徳川吉宗の直系男子であること

- 徳川将軍全15代のほぼ中間位置に在位してること

などなど数々の功績や事由から、第二期江戸幕府の始まりとして中興の祖とも称される御仁。

が、幼いころは結構やんちゃで

そう。

紀州藩時代はやんちゃに加えていろんな意味で暴れん坊(棒?)だったとか。

頭が良くキレ者なだけでなく、歴代の将軍が執り行った施政をしっかり学び

を採用。

特に

徳川家康

初代将軍

徳川綱吉

第5代将軍

の考え方や政策に共感していた模様。

逆に第6代〜7代将軍時に実質的な執政を行っていた間部詮房や新井白石の政策方針には否定的な考えを示しております。

また、第5代将軍・徳川綱吉には直接会う機会もあり、より好意的になったそうで、紀州藩主就任に伴い改名する際、

との想いから一字をとって

と名の先頭に付けるほどでした。

「宗」は鎌倉幕府第8代執権北条時宗が有力

ただ、

とされ、必ずしも綱吉絶対主義ではなかったご様子。

武芸に関しても自ら実践するタイプで、綱吉とは逆の結構なアクティブ派。

勉強熱心で武芸を好み芸事にも明るく健康体だったことから、当時庶民の間では天下一という言葉が流行るほど徳川吉宗に対する期待が大きいものがありました。

徳川吉宗自身も目安箱を設け庶民の意見を採り入れたり、小石川養成所を建てたりと庶民の立場に寄り添おうと尽力。

…するも、衣・食・住の倹約を半ば強引に促したため、中期以降庶民からの人気は下降傾向に。

また、徳川吉宗自身は一生を部屋住みとして終えてもおかしくない出自だったにもかかわらず、

- 紀州藩主

- 将軍職

それぞれの就任経緯があまりにも超棚ぼた的幸運が重なったこともあり、

との見方も根強く残っております。

家督を継ぐ立場になく、養子にも出されず、独立もせず家に留まること。

徳川吉宗の女性関係 色恋事情

お盛んな肉食系

将軍になる前の紀州時代は相当な女好きで肉食系な暴れん坊(棒?)だったご様子の徳川吉宗。

- お出かけ途中に休憩がてら寄った茶屋の娘に手を出す

- たまたま通りかかった農家で働く女性を気に入り側女にする

など、ちょっとでも気に入ればところ構わず片っ端から手を出すのが吉宗流。

ストライクゾーンも広く、

とか。

徳川吉宗「覚えがある」

大岡忠相 肖像

徳川吉宗将軍時代、時代劇ドラマ「大岡越前」のモデルにもなった江戸町奉行大岡忠相の元に

と主張する者や母子が度々現れたそう。

素性を調べると違うと分かるも、訴え出てくる者の数が少なくなく、疑問を持った大岡忠相は半ば冗談交じりに徳川吉宗に話をしたところ、

と全く否定しなかったとか。

以後、訴え出た者の素性調査により多くの時間を割く羽目になり、大岡忠相の業務と心労が増えたそう。

美女は金が掛かる

庶民にも家臣にも徹底した倹約策を行い、自らもなかなかな倹約ぶりだった徳川吉宗。

倹約政策の1つとして大奥の人員大整理も敢行。

その際に、美女といわれる女性をことごとく解雇しております。

その理由を、表向きには

とするも、

と後日(大御所時代に)本音をぽろり。

一方で歳を重ねた吉宗はふくよかな女性が好みだったようで、気に入った女性はしっかり残しており

といくつかの文献に記されています。

徳川吉宗の性格や人柄が垣間見れるエピソード

- 頭が良い

- キレ者

- 武芸に優れる

- 芸術関連にも精通している

- 健康体

と理想的な将軍像とも感じられる徳川吉宗。

そんな吉宗の性格や人柄が伺えるエピソードなどをいくつかご紹介。

幼いころからあった大器の片鱗

徳川吉宗がまだ幼名の源六を名乗っていた時こと。

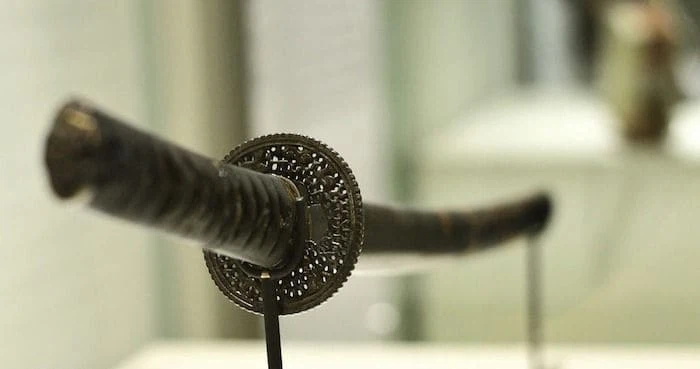

紀州藩主だった父・徳川光貞が吉宗たち息子全員を集めて、

と刀の鍔が大量に入った箱を差し出したそう。

他の兄弟がどれにしようかと鍔を見ている中、吉宗だけは全く動かず鍔にも手を触れる気配もなくその場に鎮座したままでした。

それを見た父・徳川光貞が、

と聞いたところ、吉宗、

と返答。

これを聞いた父・徳川光貞は

と大いに喜び残った鍔を箱ごとそっくり徳川吉宗に与えたそう。

さらに吉宗は、

と言って父からもらった大量の鍔を自分の従事に全て分け与えております。

有言実行タイプ

とある大名行列の様子

徳川吉宗がまだ紀州にいて幼名・源六を名乗っていた時のこと。

外出時にたまたまた近くを大名行列の一行が通っていました。

それを見て、

とお付きの従事につぶやいたそう。

時は流れ、徳川吉宗将軍期。

将軍就任時には火の車だった幕府の財政を倹約などで見事に立て直し、貯えができるまでに回復していた頃。

との理由から第4代将軍・徳川家綱以降ずっと中止にされていた日光社参を約65年ぶりに復活させております。

依然として倹約が行われている中で、徳川吉宗が行った日光社参は

- 全行程

- 8泊9日

- 総人数

- 約36万人

- 馬数

- 約32万頭

と大変大掛かりなもので、列の先頭が出発してから最後尾が出発し終えるまでに約10時間もかかったそう。

加えて総費用約22万両強と、とてつもない規模の大行列を断行しております。

* 約22万両強

現代換算約200億円弱

幼き頃に見た大名行列を遥かに凌ぐ規模で行列を引き連れてみせた吉宗。

どんな形であれ巡ってきたチャンスを逃さないとする一面が垣間見れるエピソード。

好奇心旺盛で新しいもの好きな理論派

長崎にてオランダとのみ外交が許されていたご時世、オランダ船が持ち込む品々に関心が高かったとされる徳川吉宗。

自身が好奇心の強い性格だったのもあり、多くを知っていく中で

と後日振り返っております。

中でも医学を始めとした蘭学の必要性を自ら訴え、洋書の輸入をキリスト教関連以外の書物に限り解禁したことで以後日本中で蘭学ブームが巻き起こりました。

ご様子。

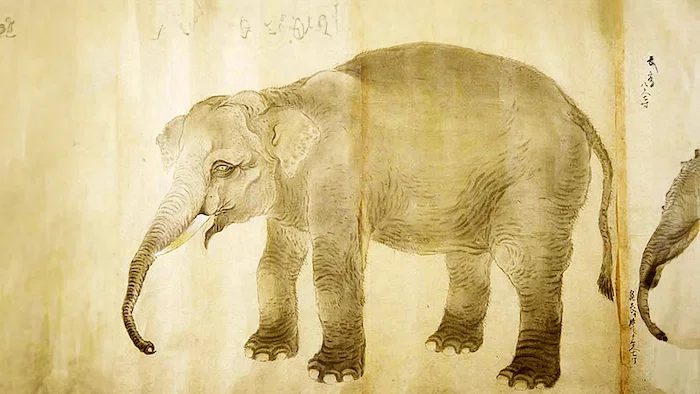

とは別に、文字や図柄でしか知らなかった象を好奇心が高まり自ら注文して輸入。

長崎に到着した象を江戸まで歩いて運ばせたことで象ブームも席巻。

童心的な気持ちも忘れずお持ちでした。

が、徳川吉宗自身は象を数回見たら飽きてしまったご様子で、その後の象の扱いには幕府として苦心した模様…。

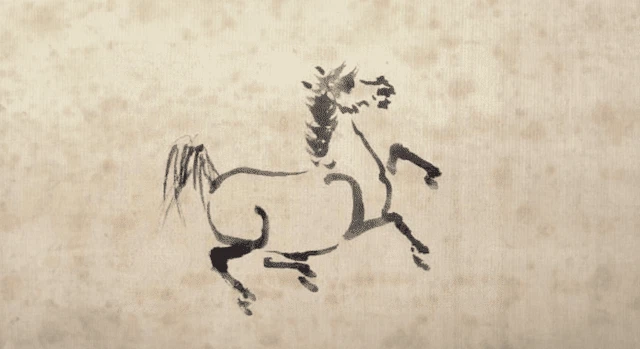

絵画好き

柔術や鷹狩などを自ら率先して行うなど結構アグレッシブな面もありつつ、絵画鑑賞や模写に打ち込むなど芸術面にも明るかったとされる徳川吉宗。

自ら絵師の狩野派に師事を受け、国内のみならず中国の宋画の講師を招き入れるなど、なかなかなご熱心ぶりだったそう。

水墨画に関しては

という技法を徳川吉宗自ら編み出すほどでした。

吉宗画伯「野馬図」

にじみ鷹

淡墨でまず要所を描き、乾かないうちに濃墨を点じる技法

徳川吉宗の人に対する接し方や考え方

どんな地位に就いてもあまり奢ることなく、

との逸話が多く残る徳川吉宗。

そんな吉宗の人に対する接し方や考え方が伺えるエピソードを4つほど。

ケンカの仲裁

徳川吉宗がまだ紀州で部屋住みだった青年期のこと。

お忍びで何人かの家臣を連れ立って街を歩いていたら、たまたま商人家の夫婦喧嘩に出くわす場面に。

ちょうど商人家の隣人が仲裁に入ろうとしたところでしたが、激怒していた商人は

と隣人を罵ったのを吉宗も耳にしたそう。

翌日、吉宗は

と商人夫婦に伝えるよう家臣に伝言を遣わせました。

吉宗の言葉を聞いた商人夫婦は恐れ入ってその後仲良く暮らすようになったそう。

火事と喧嘩は江戸の華と言われるほど日常茶飯事だった喧嘩を嫌った徳川吉宗らしさが伺えるエピソードとして残っております。

桜のお花見スポット

江戸時代の公共事業として進められた

- 治水

- 沼地の埋め立て

- 町場の整備

などの一環で当時上野にしかなかった桜の花見スポットを

と、

- 飛鳥山

- 東京都北区

- 隅田川沿い

- 東京都墨田区〜台東区

などに桜の木を増やしたのは徳川吉宗でした。

上記場所は今日でも

としてその人気は受け継がれております。

あぜ道での出来事

ある日徳川吉宗が鷹狩に出かけていた時のこと。

田んぼのあぜ道を歩いている最中に、肥料として置いてあった糞桶に気付かず、つまづいて桶をひっくり返してしまう事態が発生。

桶をひっくり返した際に徳川吉宗自身の服もちょっと汚れてしまいました。

汚れた服を着替えた徳川吉宗は

と家臣に命令。

事の次第を聞いた桶の持ち主の農民はすっかり青ざめ、家臣たちもどうなることかと心配しながら吉宗の元へ連れて行くと

その代価としてわしの着ていたこの衣服をやろう。

と少し汚れはしたものの徳川吉宗自身が着ていた服を桶の持ち主に渡しました。

鷹狩時とはいえ将軍の着ている服は農民からすれば到底手が届かないほど高額なもので、農民は恐れ多くも平伏してその服を受け取りました。

物事の結果だけでなく、

だったことが伺えるエピソード。

徳川吉宗陰謀説

紀州藩主と将軍職それぞれに就く際、徳川吉宗の他に有力な候補が複数いたにもかかわらず、相次いで7名も亡くなっていることから、

との見方が根強くあります。

その推移をざっくりとご紹介。

紀州藩主になるまで

和歌山城

徳川吉宗は紀州藩主だった徳川光貞の四男として生まれ、特に養子にも出されず独立もせず家に留まる、いわゆる部屋住みで一生を終えても不思議ではない境遇にありました。

家督を継ぐ立場になく、養子にも出されず、独立もせず家に留まること。

特に徳川光貞の長男で吉宗の兄でもある徳川綱教は、第5代代将軍・徳川綱吉の娘(鶴姫)を奥さんに迎えており、

とされておりました。

が、鶴姫が急逝し綱教も急な病に倒れてしまいます…。

そのわずか後には藩主だった父・徳川光貞も突然死。

次男は早世していたため三男が紀州藩主となるも、わずか数ヶ月後に三男も亡くなってしまいます。

結果としてある意味奇跡的に徳川吉宗が紀州藩主に就任することとなりました。

早世

幼児期や10歳未満で亡くなってしまうこと

将軍就任まで

第7代将軍・徳川家継が早世してしまい跡取りもいなかったことから、将軍候補となる人材が選抜されることになりました。

この時筆頭だったのが御三家の中で序列の強かった尾張徳川家。

当時の序列

尾張 > 紀州 > 水戸

ところが尾張徳川家でも突然の不幸が相次ぐ事態に…。

尾張藩主だった徳川吉通をはじめ、その弟や息子が次々に亡くなってしまい、尾張徳川家から将軍候補を出せないばかりか藩主を選ぶことすらままならない状態に陥ります。

その結果、超棚ぼた的幸運で徳川吉宗が第8代将軍として江戸に迎えられることが決定。

このあまりにも強運ぶりに違和感を感じる歴史家も多く

が根強く残っております。

御庭番の創設

紀州藩主時代に

- 反逆者の取締り

- 家臣の補佐

の役割で新たに創られた役職が御庭番でした。

徳川吉宗は紀州藩主時代に御庭番を創設し、将軍となった際にも紀州から江戸に引き立て、江戸幕府政権下でも御庭番制度を採用していることから、御庭番は

とする見方もあります。

豪傑気質か計算か

第7代将軍 徳川家継が子を残さず逝去されたことは、

ことを意味しておりました。

そのため、徳川吉宗は

ということになります。

が、これを良く思わないのが以前より江戸城に勤めていた家臣たち。

紀州藩主だった徳川吉宗の下で働いていた家臣たちのほとんどもごっそり江戸城に移りこんでくると考えていた者が多く、

と疑念を抱いていた者がほとんどだったそう。

しかし、徳川吉宗は側近中の側近数名や御庭番衆以外は、わずか40名程度のお世話役だけを従えて江戸城に入城。

しかもその40名弱は徳川吉宗のお気に入りを選びに選んだとかではなく、選んだ日がたまたま出勤日の者たちでした。

徳川吉宗将軍就任以前から江戸城内で働いていた者たちは、これを聞いて徳川吉宗に大変好感を抱き、40名弱の家臣たちも大歓迎で江戸城に迎え入れられたそう。

のか、

か、ここでも歴史家の意見は分かれるところ。

徳川吉宗の雑学的プロフィール

徳川吉宗 肖像

人物

- 生誕

- 1684年11月27日

- 旧暦:貞享元年10月21日

- 星座

- いて座

- 身長

- 約155.5cm

- 180cm以上だった?との説も有り

江戸時代の平均身長

155〜160cm

家系

- 血筋

- 紀州徳川家

- 幼名

- 源六

- 通称:新之助

- 父親

- 徳川光貞

- の四男

- 母親

- 浄円院

将軍期間

- 就任時齢

- 32歳

- 在任期間

- 1716年〜1745年

- 享保元年8月13日〜

延享2年9月25日 - 在任年数

- 約29年1ヶ月

- 歴代順位

- 2位

- 徳川将軍家 在任期間ランキング

奥方

- 奥方数

- 7人

- 正室:1人

- 側室:6人

- 歴代奥方数

- 5位

- 徳川将軍家 奥方数ランキング

子ども

- 子宝数

- 5人

- 男子:4人

- 女子:1人

- 歴代子宝数

- 8位

- 徳川将軍家 子宝数ランキング

晩年

- 享年

- 66歳

- 死因

- 脳卒中

- 歴代長寿ランク

- 4位

- 徳川将軍家 長寿ランキング

江戸時代の平均寿命

45〜50歳

徳川吉宗将軍期の主な世情

徳川吉宗将軍期の主な施策

享保の改革主導者

質素倹約を実施

目安箱の設置

公事方御定書の発布

小石川養成所を建てる

大奥の人員大削減

御三卿構想の提唱御三家の下に置かれた徳川家の分家

御三卿

清水家、一橋家、田安家

など

国内の主な出来事

青木昆陽の提言により甘藷(≒さつまいも)の栽培を開始1727(享保12)年

享保の大飢饉1731(享保16)年〜

など

徳川吉宗将軍期の世界情勢

スウィフト著

ガリバー旅行記が完成1725(享保10)年

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸間の海峡

ベーリング海峡が発見される1728(享保13)年

など

徳川吉宗の次代将軍、先代将軍

当記事の参照や備考

一部個別に記載

掲載内容に関して

年代や星座等は基本的に新暦換算で記載しております。

年数や年齢は代による暦の違いや数え年の違いから、出典により±1〜3年の誤差がある場合もございます。

掲載画像はあくまで参考イメージとしてご覧くださいませ。

当記事は2022年末までに分かっている史料等や諸記事を元に記載しております。

今後見つかるかもしれない史料等によっては、全く違う内容になる可能性がある旨ご了承くださいませ。

参考文献など

※ 以下順不同敬称略

- 『徳川将軍列伝』著:北島正元版:秋田書店,1989/12/1

- 『徳川将軍家十五代のカルテ』著:篠田達明版:新潮新書,2005/5/16

- 『徳川十五代史』著:内藤耻叟版:新人物往来社,1985/11/1

- 『徳川名君名臣言行録』著:岡谷繁実、安藤英男版:新人物往来社,1981/1/1

- 『将軍の私生活』著:三田村鳶魚版:グーテンベルク21,2016/1/15

- 『骨は語る 徳川将軍・大名家の人びと』著:鈴木尚版:東京大学出版会,1985/12/1

- 『徳川将軍家墓碑総覧』著:秋元茂陽版:星雲社,2008/1/10

- 『徳川吉宗』著:辻達也版:吉川弘文館,1985/6/1

- 『吉宗と享保の改革』著:大石学版:東京堂出版,2001/9/28

- 『紀州藩主徳川吉宗』著:大石学版:東京堂出版,2016/11/21

- 『徳川社会の贈答システム』著:岡崎寛徳版:講談社,2009/5/8

- 『将軍位を盗んだ男 吉宗の正体』著:若桜木虔版:文庫ぎんが堂,2010/3/1

- 『将軍と側近 室鳩巣の手紙を読む』著:福留真紀版:新潮新書,2015/6/19

など他諸冊

徳川将軍家のご参考までに

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール

徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール 徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール

徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール 徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました

徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました 徳川将軍家 歴代在任期間ランキング

徳川将軍家 歴代在任期間ランキング 徳川将軍家 歴代奥方数ランキング

徳川将軍家 歴代奥方数ランキング 徳川将軍家 歴代子宝数ランキング

徳川将軍家 歴代子宝数ランキング 徳川将軍家 歴代長生きランキング

徳川将軍家 歴代長生きランキング ダレトク雑学トリビア

ダレトク雑学トリビア

「天下一」の字の総画数が「8」で、徳川家も8代将軍の時に最盛を迎える、との評判